ラリーになると反則になることが多いんだよね…

パス練習通りのフォームで打てなくなる人が多いんだよ

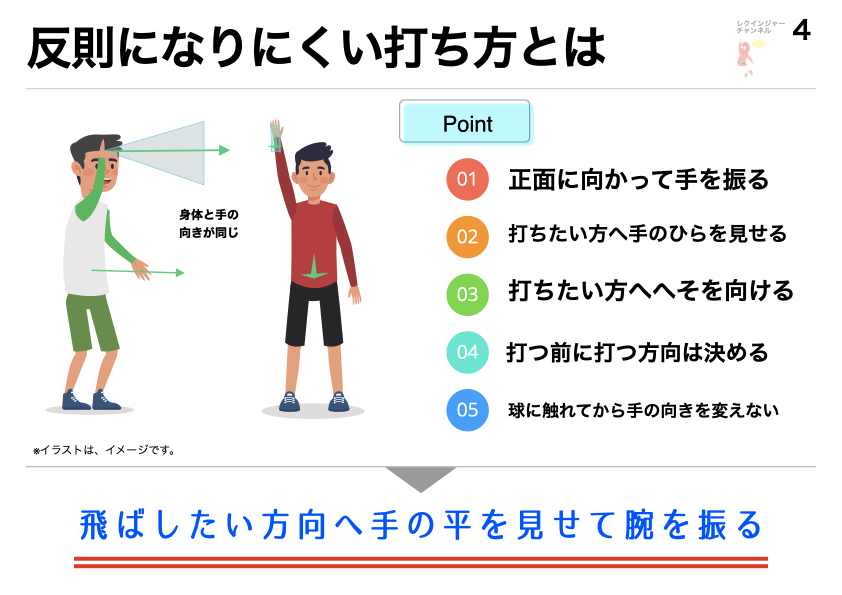

実践向けの「反則になりにくい打ち方」を説明するね!

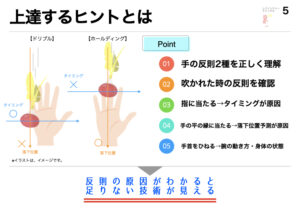

1反則になりやすい打ち方・なりにくい打ち方

- 「反則になりやすい打ち方」と

- 「反則になりにくい打ち方」は存在します。

その理由もお伝えします。

- 羽球に合わて常に変化するフォーム

- 手首が動きやすい

- 手と身体が離れている

- 羽球に関係なく常に同じフォーム

- 手首が固定されている

- 手のひらが張っている

- 手と身体が距離が近い

- 羽球に合わて常に変化するフォーム

- 試合で反則に取られる確率が高い

- 成長しにくい

- モチベーションが低下しやすい

- 羽球に関係なく常に同じフォーム

- 試合で反則に取られる確率が低い

- 成長の幅は青天井

- 一定の練度になるまで地道な練習が必要

- 羽球に触れてから方向を変える

- ホールディングを犯す打ち方

2反則になりにくい打ち方の考え方

- 審判から好印象 → 反則に取られにくい

- 理想の打ち方 → 上達しやすい

審判からの印象が良くなる

審判からの印象って、、、印象操作してどうするの!?って思う方がいるかも知れませんが、

そうではありません。

審判の判定はあくまで、ルールに則っているもの。

すなわち、

ルールに適した打ち方 = 審判の印象が良い打ち方になります。

では、

上達しやすい理想の打ち方

反則になりにくい打ち方は、審判の好印象だけでなく

上達しやすい理想の打ち方でもあります。

この打ち方は、レクインジャーも推奨しています。

理由は、常に一定のフォームで打つからです。

常に一定のフォームで打てるということは、どんな状況でも安定した返球が可能と言い換えることができます。

逆に反則になりやすい打ち方は、羽球に合わせてフォームが変化するため、

同じ羽球が飛んできたとしてもフォームが定まらず、不安定な返球になると言えます。

3反則になりにくい打ち方を身につけるには

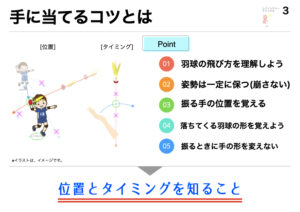

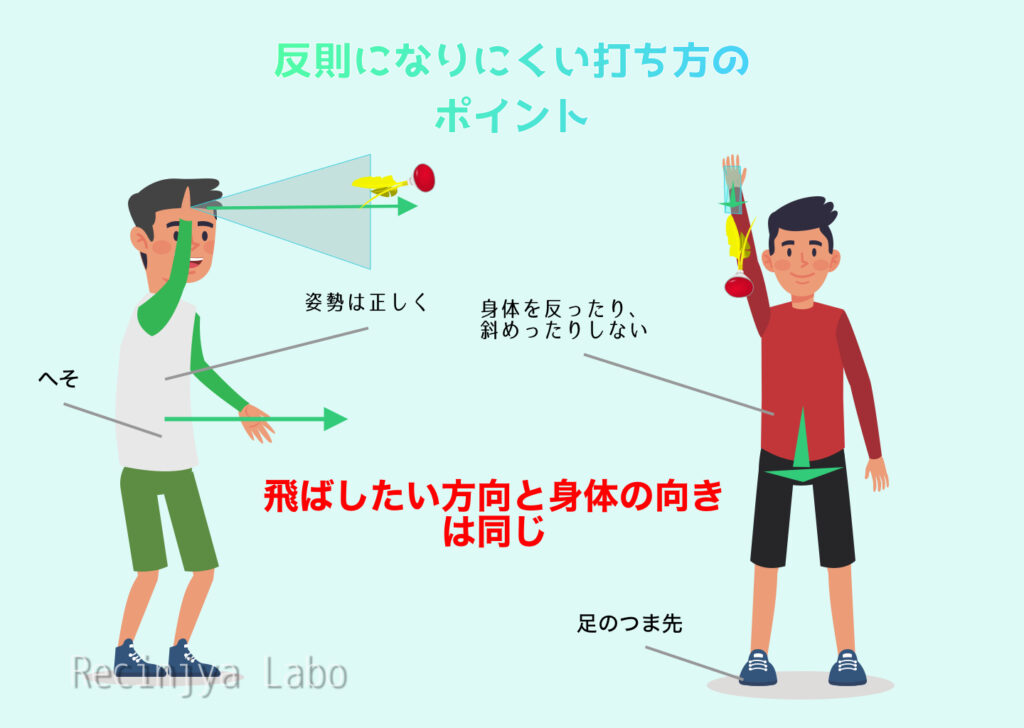

反則になりにくい打ち方をするには、いくつかのポイントがあります。

それらのポイントを押さえれば、反則になりにくい打ち方に近づくことができます。

- 姿勢は正しく

- 身体を反ったり、斜めったりしない

- 飛ばしたい方向と身体の向きは同じにする

- 最低でもへそより上は飛ばす方と同じにする

- 足のつま先も向いているとなお良い

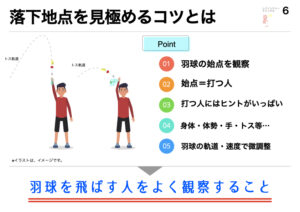

反則になりにくい打ち方とは、羽球を飛ばす向きと身体の向きが関係してきます。

確認の仕方のオススメは、打ち終わった後にピタッと止まって自分のフォームを確認することです。

羽球が飛んでいった向きと身体・へそ・足の爪先が同じ方を向いているか確認することができます。

ぜひ、一度試して見てください!

後は、動画に撮って自分のプレーを見ることもオススメです。

レクインジャーも自分の試合を撮って何度も見直して打ち方を修正してきました。

レクインジャーが主催しているステップアップ練習会でも、同じ目的で動画を撮影しYoutubeに投稿しています。

参加者が自分の打ち方を後日見直して、当日習ったことをいつでも思い出せる様にしています。

もし、自分の打ち方に不安がある方は、ステップアップ練習会に一度参加してみて下さい。

必ず良いアドバイスがもらえます!

4まとめ

打ち方によって反則が決まるわけではないが、

- 「反則になりやすい打ち方」と

- 「反則になりにくい打ち方」は存在する

反則になりにくい打ち方とは、羽球を飛ばす向きと身体の向きが同じになる打ち方。

- 羽球に関係なく常に同じフォーム

- 手首が固定されている

- 手のひらが張っている

- 手と身体が距離が近い

- 試合で反則に取られる確率が低い

- 一定の練度になるまで地道な練習が必要

反則になりにくい打ち方を身につけるメリット

- 審判から好印象 → 反則に取られにくい

- 理想の打ち方 → 上達しやすい

反則になりやすい打ち方は、常に異なるフォームで羽球に無理やり合わせた打ち方。

- 羽球に合わて常に変化するフォーム

- 手首が動きやすい

- 手と身体が離れている

- 試合で反則に取られる確率が高い

- モチベーションが低下しやすい

- 成長しにくい

[common_content id=”1011″]