はじめに:「反則のつもりはなかったのに」なぜ取られた?

普通に打ったつもりなのに、ホールディングって反則取られちゃった

名古屋市レクリエーション・インディアカ経験者なら、誰もが一度はそんな経験をしたことがあるはずです。

特に、指も手首も使わないように止める意識をすごくしているのに反則を取られるという人がいます。

一方で、手の動きが早い人で反則に取られない人もいます。

いったい何が違うのでしょうか?

実はこの違い、「球離れ」=羽球が手に触れてから離れるまでの時間と感触にあります。

そして、その「わずかな遅れ」を審判が“運んだ”と判断する瞬間が、ホールディング反則になるのです。

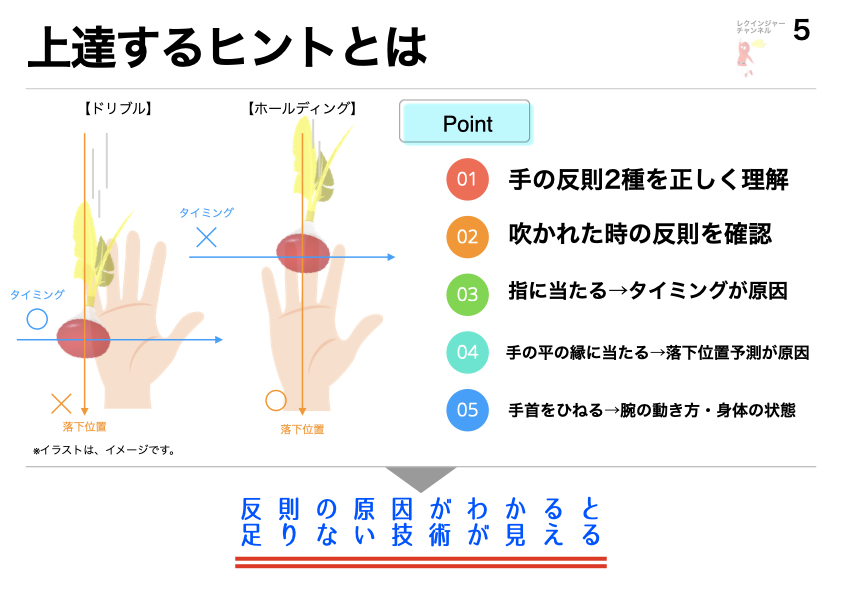

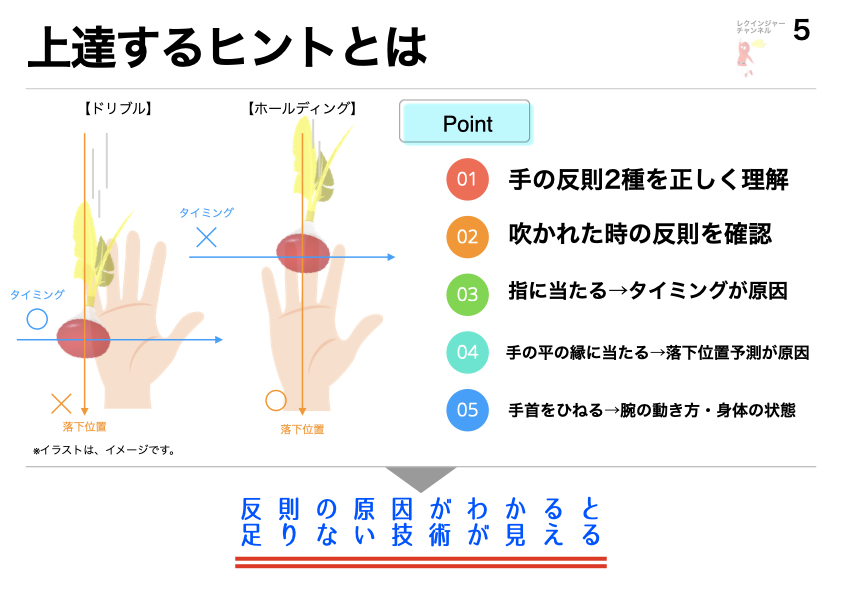

1. ホールディングの定義と「球離れ」

”名古屋市レクリエーションインディアカ審判員教本”では、ホールディングの定義のひとつとしてこう記されています。

「羽球が選手の手の平に一時停止したことが極端に長いと認めたもの。」

つまり、羽球が手の中で「止まって見える」「押している」「乗せている」と判断されれば反則になります。

ここで重要なのは、“実際に止まっているかどうか”ではなく、「止まっているように見えるか」です。

審判は瞬間の動きを肉眼で判断するため、「球離れが遅い=止まっているように見える」打ち方は、反則とみなされやすいのです。

レクリエーションインディアカ審判員教本に「球離れ」という言葉は存在しません。

ではなぜ「球離れ」という言葉を使うかというと、わかりやすいからです。

審判員教本のホールディングの判定基準にはこう書かれています。「羽球が選手の手の平に一時停止したことが極端に長いと認めたもの…」

”極端に長い”という感覚の判断・裁量は審判に委ねられています。

つまり、今審判台に立っている審判が「長いと感じた」か「長いと感じなかった」かで、反則になる・ならないが別れます。

プレイヤー目線では、「球離れが悪かった」「長く羽球に触れていたように見られた」と解釈すると少しは納得できるのかもしれません。

※名古屋市レクリエーション・インディアカでは、誰もが閲覧可能なルールブックが2025年時点では存在しないため、審判員教本に記載してある情報をもとに解説しています。

2. 反則になりやすい人の特徴

ここでは、実際の競技現場で「意図せずホールディングを取られやすい人」に共通する特徴を紹介します。

特徴①:打点が体に近すぎる or 遠すぎる

羽球を「引きつけて打つ」とコントロールしやすい反面、遠くへ飛ばそうとしたり無理にコントロールしようとすると球が手のひらに“乗る”時間が長くなります。

逆に、体から羽球が遠いのに無理に打とうしたり、力んで飛ばそうとすると体のバランスが崩れ球が手のひらに“乗る”時間が長いと感じやすくなります。

結果として「一時停止している」ように見えるのです。

🌀 対策

打点を常に体の上・やや前方でとらえる。腕を伸ばして当てに行く意識より、近づいてきた羽球を「前に押し出す」感覚を大切に。

特徴②:スイングがゆっくり or 途中で加速する

羽球が当たる直前でスイングスピードが緩むと、衝撃を吸収して運ぶ形になります。

これも、審判から見ると「手のひらに乗せて操作している」と判断されやすい動きです。

🌀 対策

羽球が当たったらスイングを”完全停止”または、脱力して自然に下ろす。

打ったからその分「引く」のではなく、「止める」「やめる」が正解。

特徴③:羽球を“見すぎて”タイミングが遅れる

真面目な人ほど、しっかり見ようとするあまり、打点に入ってから一瞬“ため”ができてしまう。

この「ため」の瞬間が球の一時停止に見えることがあります。

🌀 対策

羽球を見続けるのではなく、打点に入る前に視線を決めておく。

最後まで見続けるとフォームが悪くなり、安定して力を発揮できなくなります。

特徴④:打った後の動作が強い・大きい

反則をしないように”力ん”で打つ人によく見られます。

打った後に手が前に出過ぎないように逆に「引いてしまう」。クロスを打つために余計にスライドさせてしまう。など

🌀 対策

羽球が当たったらスイングを”完全停止”または、脱力して自然に下ろす。

力む時間が長いほど、手のひらに触れた時間が長いと見られやすくなります。

3. 「反則をしていないのに取られた」代表的なエピソード

ケース1:手首を使わない真面目プレイヤー

ある中級プレイヤーのAさん。

「反則をしたくない」という思いから、手首を固め、体の正面で丁寧に打つスタイルでした。

しかし、試合中、審判から何度も「ホールディング」の笛が!。

Aさんは言いました。

「指も使ってないし、手も固めている…ちゃんと弾いてるつもりなんです。なのに反則の笛がなるんです…。」

審判から見れば、Aさんは打つ前から力み過ぎて羽球が当たってから飛ぶまでに少し”手のひらの上で止まって”見えていたのです。

安全にプレーしようとする真面目さが、かえって反則のように見えてしまう・・・

これは、初心者〜中級者に最も多いパターンです。

ケース2:指は使っていない!パワー型プレイヤー

Bさんは力強いアタックを武器にするタイプ。

しかし試合中、何度も「ホールディング」の判定を受けました。

原因は、速い球を打とうとするあまり打球を“押し流すように”打っていたこと。

打点では確かに一瞬の静止が生まれているが、その後急加速する打ち方。審判には「手のひら上で羽球を長く持っている」ように見えました。

Bさんがその後意識したのは、「当てる瞬間のみ手を力む」。

力を一点集中することで、余計な動作が減り、反則も徐々に減っていきました。

ケース3:フェイントを使いすぎて誤解される

Cさんは技術派プレイヤー。羽球をふわっと浮かせるフェイントを得意としています。

しかし、ネット際でこのフェイントを多用した結果、「ホールディング」と判定されることが増えました。

審判の立場からすれば、「手の上で羽球を止めて落としたのか、弾いて落としたのか」が一瞬わかりづらいのです。

つまり、上手さゆえに“誤解される”こともあるということ。

4. 球離れを良くする3つのポイント

① 打点の位置を前にする

「体の上&やや前で打つ」=手を伸ばさなくても自然と当たる範囲。

とくに慌てている場面では、手を伸ばしがちになりやすいので要注意。

② スイングは力み過ぎない

スイングするのは悪いことではありませんが、制御しないと反則に取られやすいです。

スイングがゆっくりだと、羽球が手の中に“滞在”してしまう。逆に打った後加速すると、羽球が手に”長い時間”乗っていると見られてしまいます。

羽球を触る時間は極力短くすることを意識しましょう。

③ 手のひら・手首を固める時間を短くする

多くの初心者〜中級者に見られるのが、羽球が飛んでくる前から手に力を入れて力んでいることです。

力を入れっぱなしにすると、打った後も力みが抜けず、反動で手が動いてしまいます。

その打ち終わりの動作が”長く触れていた”と誤解されるケースも多いので注意しましょう。

5. 「誤解される」人と「反則にならない」人の差

ホールディングを取られるかどうかは、“意図”よりも“見え方”です。

この「見え方」を変えるためには、技術よりもリズム感と流れが重要です。

- 反則になりやすい人 → 打ち始めと打ち終わりの動作が長い(大きい)、打点が近すぎるor遠すぎる、動きが硬い。

- 反則になりにくい人 → 自然体で、“触れた瞬間”に羽球が離れて行くように見える。

審判の目から見て、「一瞬の触れ合い」に見える人ほど、球離れが良いと判断されます。

6. 安全と技術は表裏一体

インディアカのルールは、何より安全を守るために存在します。

ホールディングが厳しく取られるのも、「強く振ればいい」ではなく、「安全に、誰でも扱える競技」であるためです。

球離れの改善は、反則を避けるだけでなく、安全で美しいフォームを作ることにもつながります。

力を抜き、体を正しく使えば、自然と反則も減り、プレーは洗練されていきます。

まとめ:球離れは「力み」ではなく「メリハリ」

「ホールディングをしていないつもりなのに、反則になる」

その原因は、羽球が手のひらの上で“止まって見える”動きにあります。

反則を避けるためには、

- 打点を手を伸ばさずに触れる位置にする

- スイングにこだわりすぎない

- 力みの時間を最小限に

という3つの基本を守ることが大切です。

そして何より、「力み続ける」ではなく「力みと脱力を使い分ける」という感覚を持ちましょう。

それこそが、安全で美しく、審判にもキレイに見える理想的な“球離れ”です。