はじめに:誰でも始めやすいのに、なぜ「難しい」と感じるのか?

レクリエーションインディアカは、年代や体力に関わらず始めやすいスポーツです。実際、用具は軽く、コートも比較的コンパクトで、初日からラリーが続く楽しさを味わえます。ところが、いざ「思い通りに点を取る」「崩れた場面でも整える」「安定して勝つ」となると、途端に難易度が上がります。

その理由は、この競技の用具特性とルール設計、そして他競技の経験がそのまま移植できないという三つの要因が複雑に絡み合っているからです。

本稿では、『レクリエーションインディアカ審判員教本_2025』に準拠する前提で、競技の安全性を最優先としたルールの考え方にも触れながら、なぜ私たちがインディアカを「難しい」と感じるのかを深掘りし、最後にその難しさが“やみつき”につながる理由までを丁寧に解説します。

1. 用具特性:羽根+球が生む“緩やか”な軌道

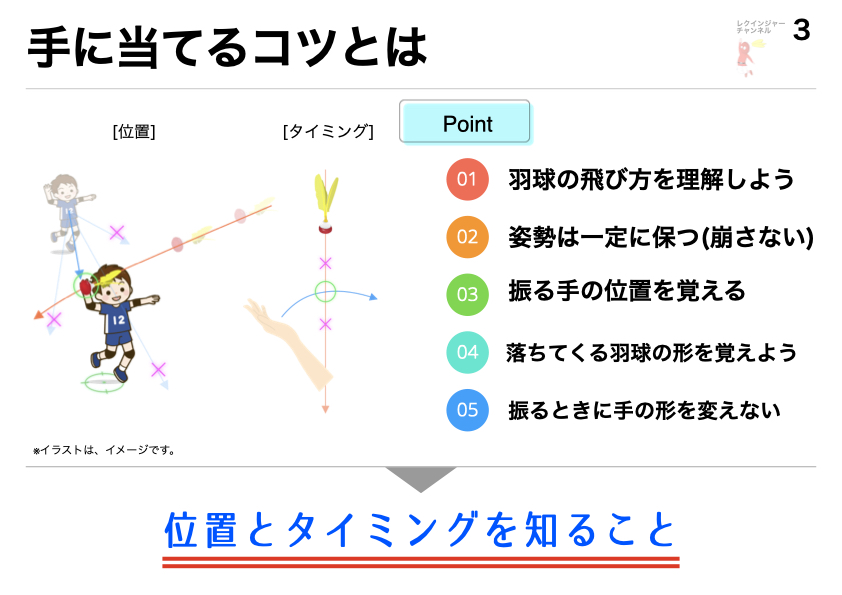

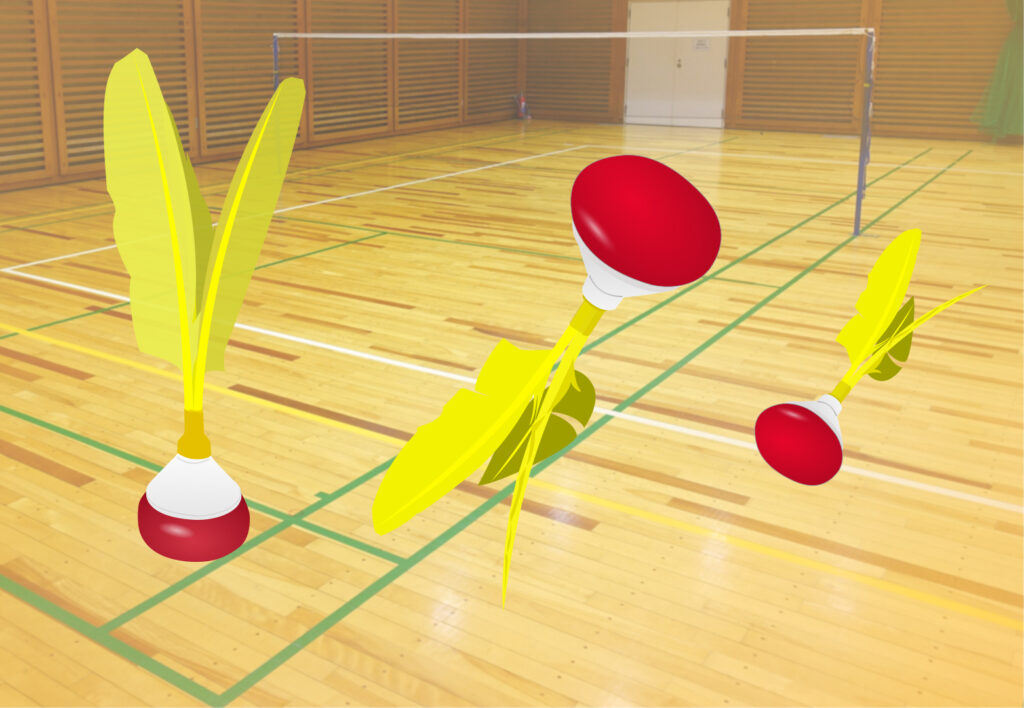

レクインディアカの羽球は、文字通り羽根と球体が一体になった独特の用具です。空気抵抗を受けやすく、わずかな当たりや角度で軌道が変化します。ボール種目のように一直線に伸びてこないため、次の三点が難しさの源になります。

- 落下の遅さと急減速:羽根が23cmと長いため、加速・減速が独特。落下位置とタイミングに癖がある。

- 回転の影響:打点が少しズレただけで、想定外の方向へふわりと流れる。

- 高さと深さの読み:高く上がった球は長く滞空する分、味方同士の「誰が行くか」判断が遅れやすい。

結果として、予測→移動→姿勢づくり→打点の微調整という一連のプロセスを毎回やり直す必要があり、初学者ほど負担が大きく感じられます。

2. ルール設計:安全第一ゆえの“精密さ”が求められる

レクリエーションインディアカの競技規則は、誰もが安全に楽しめることを目的に接触・保持・侵入などの行為に明確な基準を設けています。たとえば、羽球を長く保持するような打ち方(いわゆるホールディング)や、同一選手が連続で触れるようなドリブル的行為、ネットや相手領域への不用意な侵入といったプレーは反則の対象です。

これは危険防止と公平性のための設計であり、とりわけ乱れた体勢から「無理に決めにいく」ほど反則のリスクが跳ね上がることを意味します。

言い換えれば、インディアカでは

“安全・正確・再現性”を守ったうえで創造的に攻める必要があるのです。

技量が上がるほど、同じフォームの中で触れ方の短さ・手のひらの使い方・体幹の安定

といった繊細なコントロールが重要になります。

3. 他競技の経験が“活きにくい”理由

「バレーボールやテニスの経験があるから、すぐ通用するはず」――そう思って臨むと、多くの人が最初の壁に当たります。理由はシンプルで、球の滞空特性がまったく異なるからです。

- バレー的な“大振りスイング”が空振りを招く:羽球は減速が早く、頂点での合わせがシビア。大きく振るほど当て所を外しやすい。

- テニス的な“回り込み思考”が合わない:回り込む間に羽球の見え方が変わり、打ち方を迷う。小さく刻むフットワークと手のひらの面の使い方を学ぶ必要がある。

- 野球的な“引きつけて打つ”が難しい:速球が多いスポーツ経験者こそ、ゆっくりな球速で空振りや早く振りすぎる傾向がある。

つまり、既存のフォームを無理に当てはめるより、インディアカ用に“引き算”したシンプルな動きに作り替える必要があります。これが「難しい」と感じる大きな要因の一つです。

特に反射神経で他のスポーツをこなしてきた人ほど、緩い速度の羽球に対応できずストレスが溜まりがちです。

4. 「情報量の多さ」が難易度を押し上げる

レクインディアカは球速が極端に速くなりにくい性質上、視覚情報と判断課題は多いスポーツです。

羽球の回転・軌道、味方の位置、相手の重心、コートスペース――これらを同時に観察・把握し、“返す”か“狙う”か“任せる”か“行くべき”かを一拍で決める。

しかも、チームとしては誰が触るのかの意思疎通も欠かせません。

この情報統合の負荷が、

単純な反射運動に終わらせない“頭脳のスポーツ”としての難しさを生んでいます。

5. コミュニケーションの難しさ:かぶりと境界線

羽球の“緩い軌道”は、ときに味方同士のかぶりを誘発します。境界線上の球に対して、「行く」「任せる」の一声が遅れると、二人が同時に突っ込み、どちらも取れない――。

インディアカにおいては、声の速さと明瞭さも技術の一部です。

プレー強度がそこまで高くなくても、コミュニケーションの遅れだけで失点は積み上がります。

6. 「安全にうまくなる」ための学習ハードル

ルールは安全性を軸に精密に設計されています。したがって、上達の初期段階では次の二つを同時に満たさねばなりません。

- 反則を避ける正確性(保持しない・二度触れない・不用意にネットへ寄りすぎない など)

- 実戦で通用する再現性(落下速度を見極める・同じフォームを維持する体幹・同じタイミングで当てる)

この“二重の目標”が、学習ハードルを上げます。

ですが裏を返せば、正しい手順で練習すれば安全に強くなれるということでもあります。

7. だから“やめられないほど面白い”

ここまで読むと「難しそう…」と感じるかもしれません。しかし、インディアカが人を惹きつける最大の理由は、難しさがそのまま成長の実感につながる点にあります。

- 微調整が成果に直結する:打点を数センチ前にずらす、スイングを短くする、声を一拍早くする――この小さな改善が即、得点やラリー継続に跳ね返る。

- 安全と創造性の両立:ルールを守る精密さの上に、コース取りやタイミングの工夫が輝く。

- 誰もが“伸びしろ”を持てる:筋力だけに依存せず、観察・判断・連携で結果が変わる。

一度この“分かる→できる→勝てる”の循環を味わうと、練習のモチベーションは底抜けに高まります。

まさに、ハマるとやめられない所以です。

8. つまずきを乗り越えるためのチェックリスト

今日から見直せる、安全と上達を同時に満たす基本の確認項目です。

- 構え:足幅は肩幅、重心はやや低く、気持ち前より。視線は羽球と相手の肘から手のひら。

- フットワーク:回り込みすぎず、小刻みに寄る。最後の半歩を残す。

- 打点:利き肩の上・前で短くコンパクトに当てる。“運ばない・持たない”を徹底。

- 声:「任せろ」「頼む」「返すだけ」――短いコールで早く決める。

- 選択:崩れたらまず返球。整ったら狙う。判断に“段差”をつける。

- チームの約束:境界線の担当、乱れた時の3打目方針を事前に共有。

9. 推奨練習法:難しさを“楽しさ”に変える

- 羽球キャッチ:羽球の特性を理解。落下速度、軌道の特徴を理解し、体の移動まで姿勢を意識する。

- 乱れ対応ラリー:わざと不規則なトスを出し、反則なく返す練習。狙わず「つなぐ」手順を固める。

- 同フォーム打ち分け:同じ構えから、深い返球/前落とし/ミドルの三択。相手の読みを外す。

- 1声ルールゲーム:全員、触る前に必ず「はい!」の一声。かぶり防止と決断の速さを鍛える。

10. よくある誤解を解く

- 誤解①:力が強い人が有利 → 正確に当てる人が有利。ホールディングに見える強打は逆効果。

- 誤解②:ラリーは“続けば良い” → 初めは「反則をしない」が重要です。が、それだけでは勝てないのが現実。目的は「次に優位を作る」こと。返球にも意図を持つと楽しさが増えます。

- 誤解③:他競技の型を踏襲すべき → インディアカでは引き算のシンプル化が近道。

まとめ:難しさ=可能性

インディアカが難しいのは、羽根+球の軌道、安全第一の精密なルール、そして情報・連携・判断を同時に求められるから。

けれど、その難しさこそが上達の快感を生み、戦術の幅を広げ、チームでの信頼を積み上げます。

最初は思い通りにならない――それで正解です。

小さな一歩の積み重ねが、必ず大きな違いを生みます。安全に、正確に、そして賢く。 それがインディアカで長く強く楽しむための最短ルートです。

次回予告:敗者のゲーム・勝者のゲーム理論(レクインディアカ編)

次回は「失点を最小化する思考(敗者のゲーム)」と「強みを最大化して勝ち切る思考(勝者のゲーム)」を、レクリエーションインディアカの実戦に落とし込みます。“狙わない勇気”と“狙うべき局面”――その両立をロジカルに解き明かします。