はじめに:なぜ「カバー力」が重要なのか?

レクリエーションインディアカの試合では、常に理想通りのラリーが展開されるわけではありません。

強烈なアタックや予想外の返球でレシーブが乱れることは日常茶飯事です。

そんな時に求められるのが――「カバー力」です。

ここでいうカバー力とは、

- レシーブが乱れたときにセッターがどう立て直すか

- トスが乱れたときに攻撃側がどう返すか

- チーム全体で無理せず次につなぐ力

を指します。

試合に勝つチームとそうでないチームの差は、この

「乱れた場面でどれだけ耐えられるか」

に大きく現れます。

レシーブが乱れたとき:セッターのカバー力

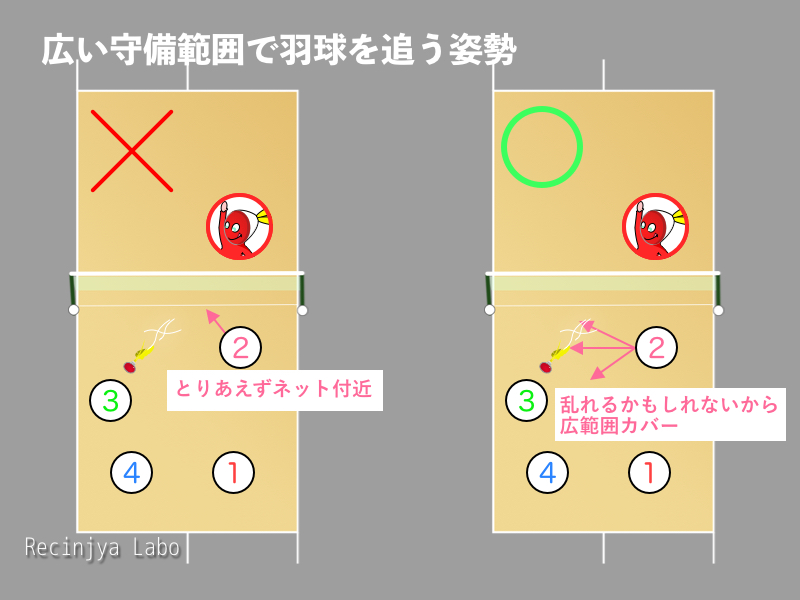

1. ネット際に寄らない

レシーブが乱れた場合、セッターは無理にネット際で構えず、広い守備範囲で羽球を追う姿勢が大切です。

無理にネットに張り付くと、予想外の方向に飛んだレシーブに間に合わなくなります。

セッターも相手の攻撃を目で追い、レシーバーの位置を把握したうえで待つ場所を考えましょう。

2. ソフトパスで整える

時には「トスではなくパス」することも大切です。

常に完璧なトスを上げる必要はありません。

「必ず打てる・攻撃をつなげる」ことを最優先に考え、反則にならないことを優先したパスで安定した位置に羽球を送ります。

3. 攻撃ではなく立て直しを優先

- 攻撃につなげるのが難しい時は、まずつなぎを選択

- 無理をしてネットに近い攻撃や強打を狙うと、返球ミスやホールディングの反則につながりやすい

👉 セッターの判断ひとつで、攻撃失敗かラリー継続かが分かれます。

トスが乱れたとき:3打目の返し方

1. 「無理な強打」は禁物

乱れたトスを強引に打ち込もうとすると、

- タッチネット

- ホールディング

- ドリブル

- オーバーネット

などの反則リスクが一気に高まります。

👉 「打つ」より「返す」を優先することが鉄則です。

2. 確実にコートへ返す

トスが乱れたときに最も重要なのは、相手コートに返すこと。

- 力を抜いた返球でも良い

- コートの奥やサイドに落とすだけで十分効果的

「得点」ではなく「ラリー継続」を目的にすれば、相手のミスを誘うチャンスが残ります。

👉 上級者のアタッカーは、こういった場面を”ずらしの布石”によく利用します。

3. チームで役割を共有する

- 前衛のパスが乱れたときは、後衛がすぐにカバーに回る

- 誰が返すかを決めておくと混乱が減り、無駄な反則も防げます

- 特に後衛が1打目を触るときの返球率で、勝敗を大きく分けることもあります

「無理をしない」ことの価値を徹底解説

初心者や攻撃志向のプレイヤーにありがちなのが、

「常に攻撃しなければいけない」 という思い込みです。

強打や決定打はもちろん魅力的ですが、乱れた場面でそれを狙い続けると、実際には次のような問題が起こります。

❌ 無理な攻撃が招くリスク

- 反則を取られる

ネットに触れてしまう、羽根の部分に触れる、ホールディングになるなど。 - ミスが増える

アウト、ネットにかかる、透かし当たり…得点どころか相手に簡単な点を与えてしまう。 - チームのリズムが崩れる

「無理な攻撃→ミス」が続くと、周囲の集中力も下がってしまいます。

✅ 「耐える」ことで得られる3つの価値

- 相手に“攻め直させる”心理的プレッシャー

- 自分の攻撃が決まらず、相手に拾われ続けると、攻撃側は「どう崩そう?」と焦ります。

- 逆に守備側からすれば「返すだけで相手が焦ってくれる」状態になるのです。

- 時間を稼ぎ、体勢を整えられる

- 崩れた場面で無理に決めようとせず返すことで、味方がポジションを立て直す時間を得られます。

- つまり「返す」ことは次の攻撃に備える準備でもあります。

- 相手のミスを誘える

- 長いラリーになると、体力的・精神的に相手に負担がかかります。

- 特にインディアカは羽球の軌道が独特で、ほんの少しのズレでミスが出やすい競技。

- 「無理せず返す」ことで、結果的に相手が崩れて点につながることが多いのです。

実戦例:耐えが逆転を生むシーン

- 強い相手のアタックでレシーブが乱れる

- セッターは無理に攻撃につなげず、奥へ高めに返球

- 相手が焦って強打 → アウト or ネット

- 結果、自分たちが得点

👉 このように、「返す=点を与える」のではなく「返す=相手を揺さぶる」という発想の転換が必要です。