🪄 今だけ読める限定記事(有料記事 限定無料公開)

有料記事

有料記事「ここまで読んでくださったあなたは、すでに上達への一歩を踏み出しています。続きはたったワンコイン。得られるものはその何倍も大きい。

販売数残り僅か…まずは試し読みして、決めてください。」

【レシーブ1】

試合で拾える!レクインディアカ「ラリー中レシーブのコツ」徹底解説

「相手の打球が取れない」「レシーブがうまくいかない」と感じたことはありませんか?レクリエーションインディアカでは、ラリー中のレシーブが試合の流れを左右します。

レシーブが安定すれば、自チームの攻撃に繋げやすくなり、ミスも減少。

この記事では、ラリー中のレシーブ力を高めるための“実践的な7つのコツ”を解説します。

1. 基本姿勢を整える:すべてのプレーはここから始まる

レシーブの基本は「構え」にあります。

次の3点を意識しましょう。

- 足は肩幅よりやや広め、膝を軽く曲げる 重心を低くすることで、素早い動き出しが可能になります。

- 前傾姿勢を保ち、かかとは浮かせておく かかとが浮いていることで、瞬時に前後左右へ動けます。

- 両腕は軽く前に出し、手のひらを上に向けて準備 腕が体から離れすぎると反応が遅れる原因になるため注意。

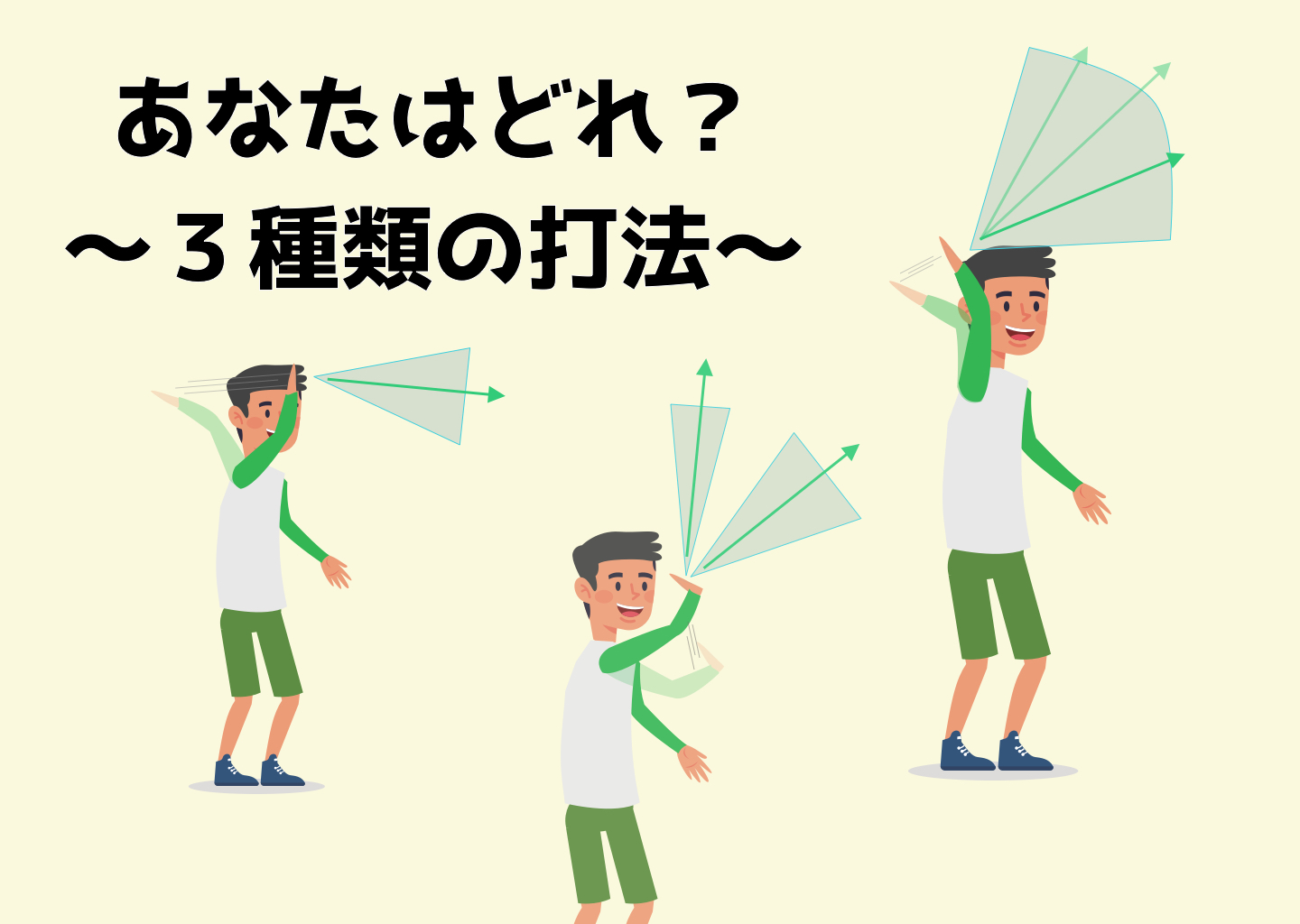

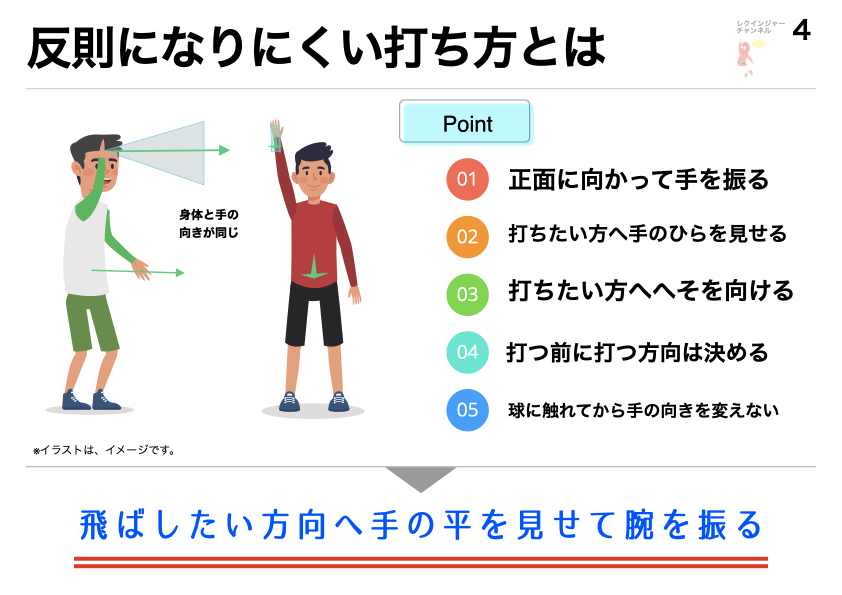

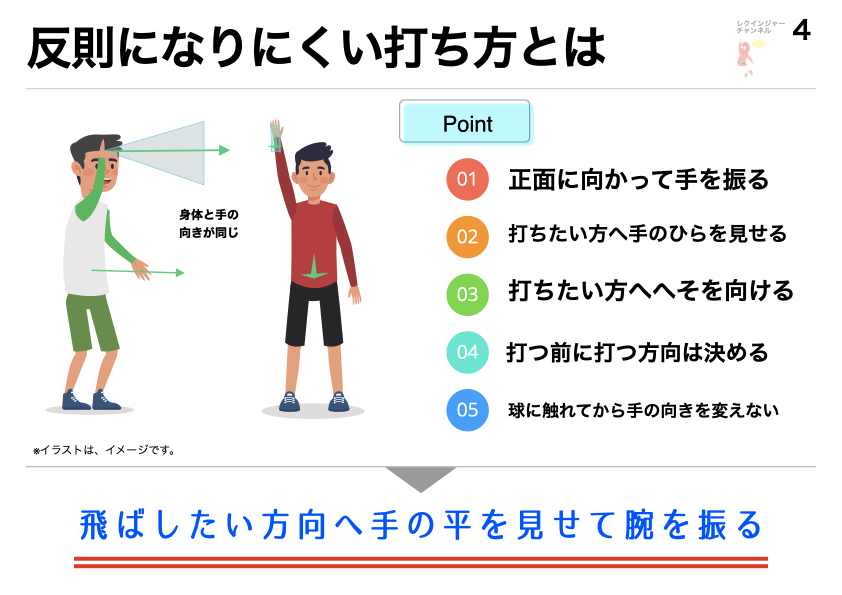

2. 反則にならない!正しい手の使い方をマスターする

レクリエーションインディアカでは「ホールディング」「ドリブル」など、手の使い方のミスで反則を取られやすいです。

羽球は“面”で受ける:羽球が手のひら意外で打つとドリブル(反則)と判定される

弾くように打つ:手と羽球があたっている時間が長いとホールディング(反則)と判定される

主審・副審は羽球と手の触れ方を厳しく見ています。常に「手を貼って、弾くように打つ」を意識しましょう。

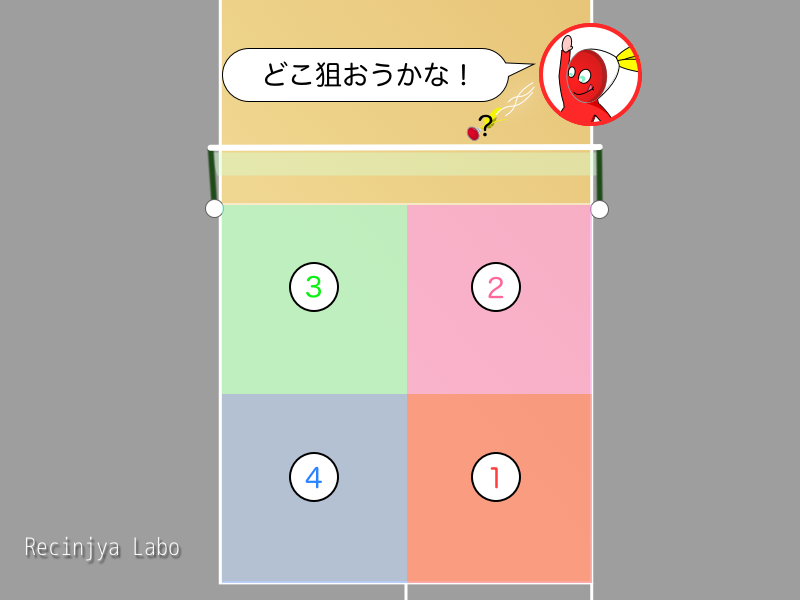

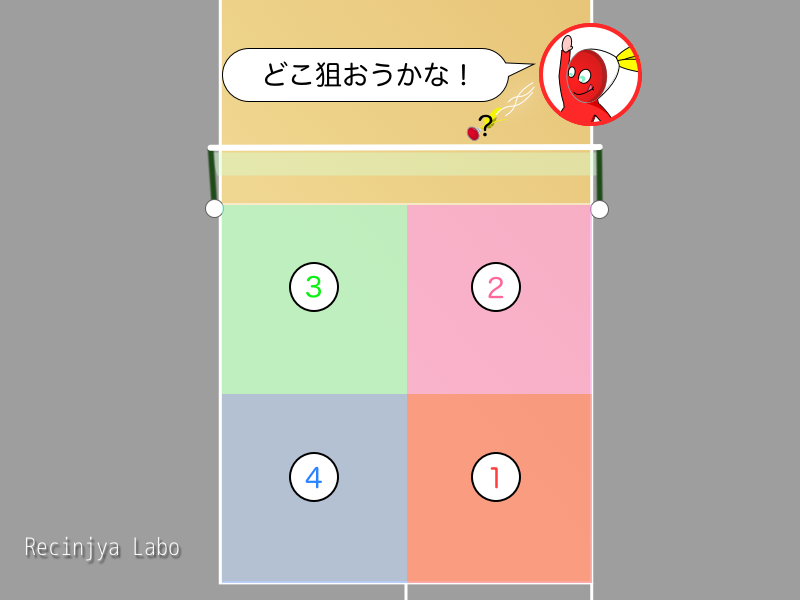

3. “狙われやすい場所”を把握する

初心者は特にネット付近や味方との間、コートの端を狙われやすい傾向があります。

そのため、以下を意識してみてください:

・味方の位置を把握する

・相手の打つ位置を把握する

・自分しか触れないエリアを把握する

試合の中で、相手の打球傾向を把握しながらポジション、位置取りを柔軟に変えていくのが理想です。

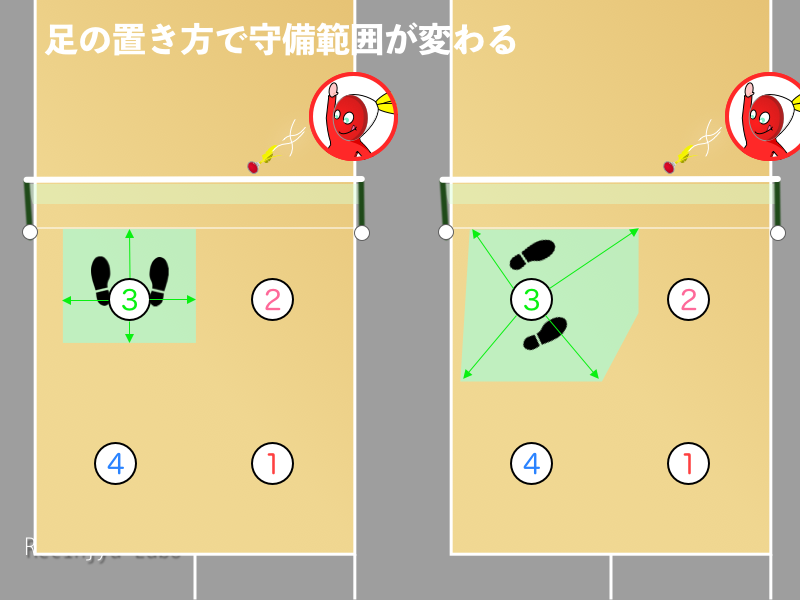

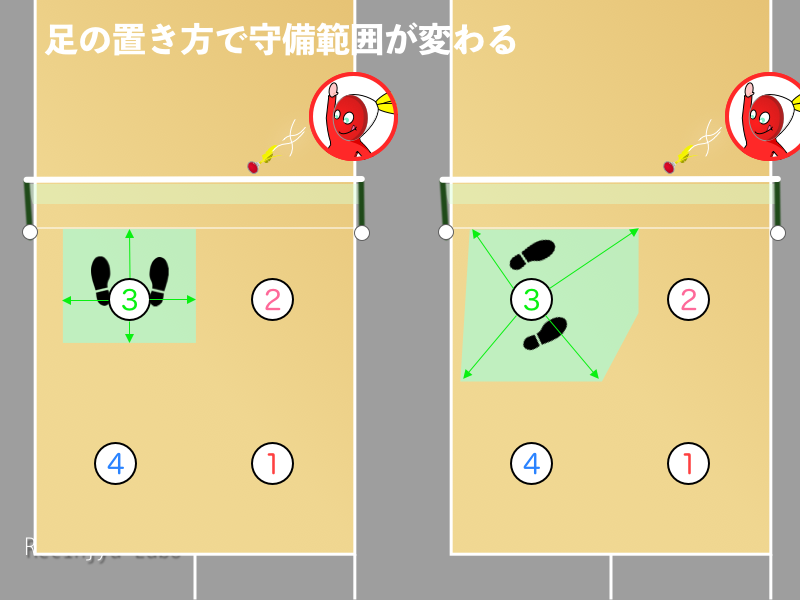

4. ステップの質が変われば、レシーブは武器になる。

レシーブで一歩遅れてしまう選手には共通の特徴があります。それは、足の使い方が良くないことです。

どれだけ反応が良くても、手や打ち方がきれいでも、初動が遅れればミスの可能性が高くなります。

試合中の動きは常に変化します。その中で、素早く対応するためには「ステップの質」が重要です。

実践ポイント:

- 1歩で届く構えをつくる:足幅を調整し、左右どちらにも一歩で対応できるポジショニングを心がける。

- 半身構えと重心調整:(味方側の)斜めに構えることで、前後左右への反応がスムーズに。

- 重心を片足寄りに置く:やや重心をかけておくことで、踏み出しの初速が向上します。

たとえば3番で右利きの選手であれば、右足をわずかに後ろに構えつつ、左足に重心を置いておくとクロス方向の対応がしやすくなります。

これにより、”静止状態から反応”するのではなく、”すでに動いている状態”からのスムーズな反応が可能となり、拾えるボールの範囲が大幅に広がります。私はこれを「0歩目の質」と呼んでいます。

0歩目を意識するだけで、拾える範囲が大幅に変わります。

たった足の置き方だけで・・・なんて思うかもしれませんが、スポーツの0.秒の世界では数cmの違いだけで成功確率に大きく影響します。

さらに、「ステップで調整する力」がつけば、多少タイミングがずれても体勢を整えて打球できる「リカバリー力」も身につけることができます。

5. 打たれる前に動ける選手になる:身体・視線・思考の先を読め

「速い球にどうすれば反応できるのか?」「相手がどこに打つかわからないのにどうやって動くの?」という問いに対する、答えの一つが「予測力」です。レシーブとはリアクション(反応)であると同時に、予測に基づいた先読みの勝負でもあります。

予測力は技術です。練習と経験による蓄積で精度が増す技術です。

魔法のような予知などではありません。誰でも練習次第で手に入れることができます。

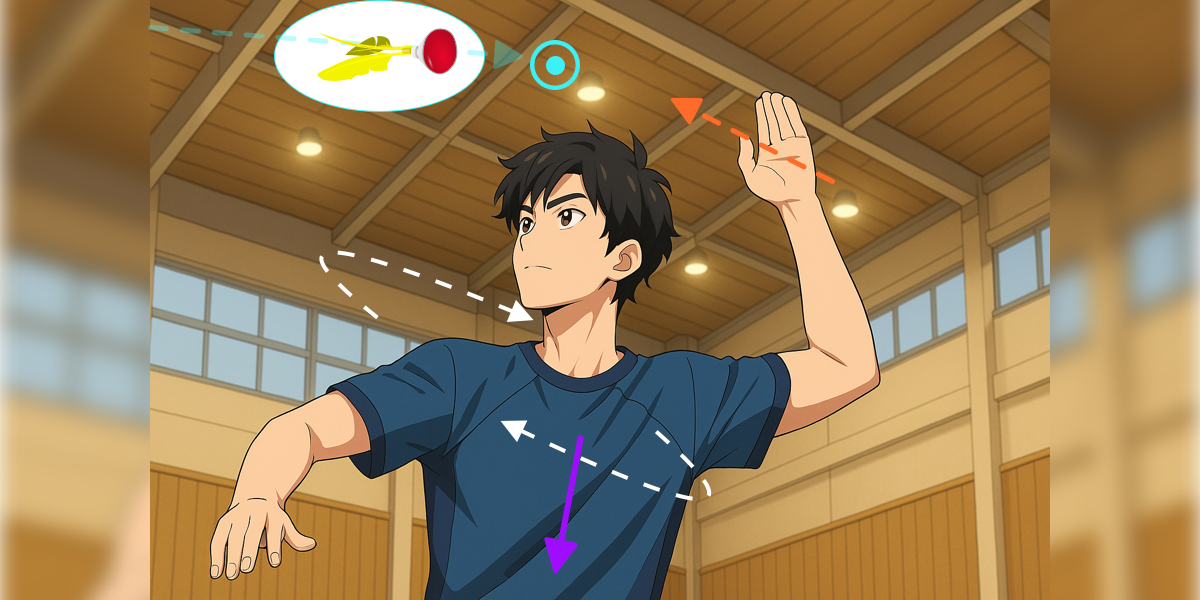

身体の観察すべきポイント:

- 肩の向き・開き具合:ストレート方向か、クロス方向かの打球を大まかに絞ることが可能

- 肘と手のひらの向き・角度:強打 or フェイントの絞り込みと、詳細な打球の軌道が見えてくる

- 踏み込みの大きさや打つ位置:ネット前へ落とす球なのか、深い打球なのか、更には打球の高さの手がかりに

視線の観察すべきポイント:

- 首の向き:上を向いている、前を向いている、右or左を向いている

- トスが上がる前の視線:3打目を打つであろう選手は事前にこちらの位置を観察していることが多い

思考の観察すべきポイント:

- ポイント差:相手の心理的状況はどうか、焦っている or 余裕がある

- 技量:得意球はなにか、上がっているトスに対して打てる球はなにか

- 性格:リスクを犯すタイプか、安全に返してくるタイプか、それとも何か仕掛けてくるタイプか

- 傾向:この試合はどんな球で攻めてきたか、どこを狙って打っているか、逆に今まで狙って来なかった場所はどこか

これらを瞬時に読み取るには、日頃から「観察→予測→反応」というプロセスを反復練習しておく必要があります。

おすすめは、チームメンバーに様々なフォームやタイミングで打球してもらい、それを見て反応する「リアクション練習」です。身体だけでなく、目と頭を鍛える意識で取り組みましょう。

未来の1点は、日頃の練習の積み重ねで変わります。

6. 声でつなぐチーム連携:反則も防げる“コール”

インディアカのレシーブにおいて、技術よりも重要なのが連携です。特に前後のポジション間では、「誰が取るか」という意思統一がされていないと、ミスや反則が頻発します。

もちろん相手はそのミスを狙って攻撃してくるので、対策は必須であります。

起こりやすいミス:

- 二人打ち:複数人が同時に羽球を打ち、反則を取られる

- お見合い:互いに譲ってしまい、誰もレシーブしない

対策のポイント:

- 声掛けの徹底:「とる!」「任せた!」「前お願い!」など、短くても明確なコールをする

- 事前の役割確認:レシーブ時に優先するポジション(前衛はネット際フェイント優先など)を共通認識にする

声を出すことで、自分にもチームにも安心感が生まれ、ミスが減るだけでなく、攻撃への連携もスムーズになります。

声=意思の表現。技術と同じくらい重要な“武器”です。

個々のレシーブ力は違います。だからこそチーム内で守備範囲を事前にすり合わせを行えばミスの機会が減ります。

チームにあった守備のタクティクスを考え、お互いを信頼することでチーム力が向上していきます。

7. 実戦型レシーブ練習:反応を鍛えるランダムメニュー

実戦に強いレシーブ力を身につけるには、単調な繰り返し練習では不十分です。ポイントは、「予測が効かない状況で、判断と反応を繰り返す」こと。「ランダム」×「リアクション練習」でワンランク上のレシーバーへ

実践メニュー:

- 観察型トレーニング:あえて打球を”見送る”練習を取り入れ、打者のフォームから軌道を読む力を養う

- リアクション練習:事前に決めた位置と打ち方で打ってもらい、守備側は足の位置や動きを練習し、身につける

- 低姿勢スタート:重心を低くし、構えをわざと低くした状態から始め、足の筋力と体幹のトレーニングを行う

- ランダム方向反応レシーブ:リアクション練習で身につけたレシーブをランダムで打ち込んでもらう。身体と視線の予測練習

- フィードバック:打者の視点からどう感じたか、第3者からどう見えたか、味方からみた動きはどうかを把握する

まずは、目と頭をトレーニングし、次に身体に動きを覚えさせます。

そして、身体能力向上と身体が反射で動けるレベルまで慣らしていき、味方との連携を強化します。

こうした実戦型練習を繰り返すことで、反応速度だけでなく、状況判断や身体の対応力までも飛躍的に成長していきます。

Q&A:こんな悩みにどう対応する?

Q. 相手の攻撃が速すぎて見えません…

A. 無理に反応しようとせず、「まず見る」ことに集中しましょう。人は慣れる生き物です。

コート内外にかかわらずよく観察し続ければ、おのずと反応することができます。

打点の高さ・振りの速さ・スイングの形から予測する練習を継続することで、少しずつ見えるようになります。予測で動けるようになれば取れる機会もそう遠くはありません。

Q. レシーブの判断が遅れます

A. 判断ミスは誰にでもあります。大事なのはその判断を”次に繋げる”です。

予測の練度なのか、チーム連携の判断なのか原因をはっきりさせることも大切です。

あとは「取る!」「お願い!」と声に出せれば、チーム全体の判断もスムーズになります。

Q. レシーブしたのに反則を取られてしまう(ホールディング?)

A. ホールディングの多くは”手のひらと羽球が接触している時間”が判断材料になります。”面で一瞬弾く”意識を持ちましょう。鏡や動画でフォームをチェックし、改善点を明確にして練習してください。

また、その時のレシーブフォームが普段の練習フォームどおりに行えているかも改善のヒントになるかもしれません。

おわりに:上級者のレシーブに共通する“3つの力”

- 観察する力(予測力):相手をよく見て、動作や打点から意図を読み取る力

- 動き出しの早さ(0歩目の質とステップ力):足・構え・重心の準備で1歩を早くする工夫

- 判断と意思表示(連携力):チーム全体が連動するための「声」と「合図」

この3つが揃ったとき、レシーブはただの防御ではなく、試合の流れを変える“戦術”になります。

レクリエーションインディアカにおいて、レシーブは間違いなく最も奥深い要素のひとつです。

読み・動き・声。どれか一つではなく、三位一体で高めていきましょう。

あなたの1本のレシーブが、試合を大きく動かす鍵になるかもしれません。

期間限定の有料記事はこちら!